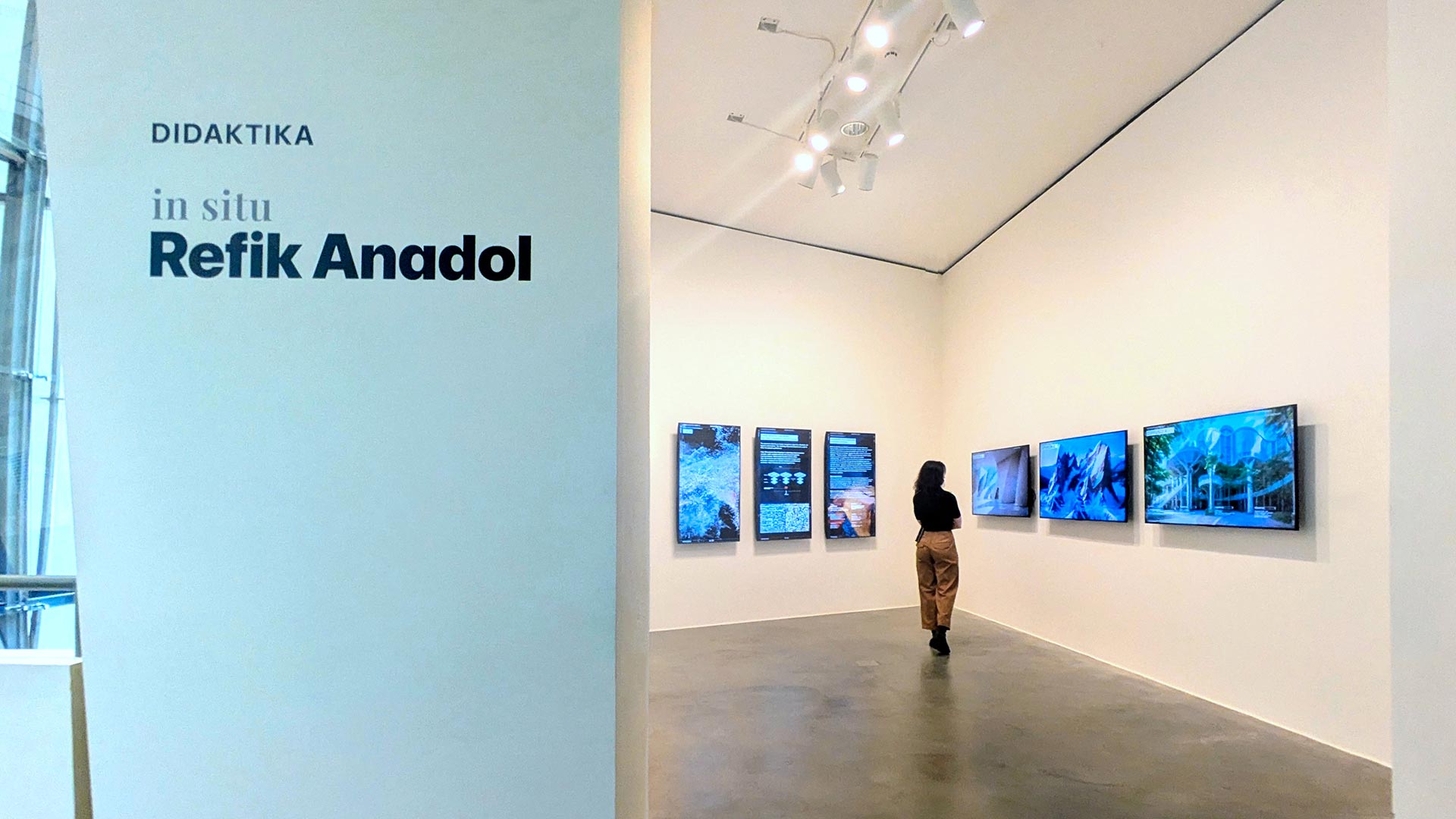

Dans le cadre de l'initiative Didaktika, le Musée conçoit des espaces pédagogiques, des contenus numériques et des programmes spécifiques qui complètent les expositions, afin de proposer au public des outils et des ressources pour mieux apprécier les œuvres exposées.

L’espace éducatif Didaktika de la salle 204 qui accompagne l’exposition aborde la complexité des processus qui sous-tendent la création de l’installation Architecture vivante : Gehry, une œuvre immersive de l’artiste Refik Anadol conçue spécifiquement pour la salle 208 du musée pour inaugurer une nouvelle série d’expositions appelé in situ.

Inspirée par l'architecture de Frank Gehry, la pièce est une réinterprétation de son génie visionnaire créée par le biais de l'intelligence artificielle (IA) générative. La démarche créative est racontée à travers une série d’audiovisuels réalisés par l’atelier de l’artiste et inclus dans l'espace éducatif. Combinant images et textes, le triptyque de moniteurs positionnés verticalement dans cette section didactique expliquent le processus suivi par Anadol, depuis la sélection de millions d'images pour alimenter son logiciel d'intelligence artificielle personnalisé jusqu'à la création du résultat final.

La pratique d'Anadol repose sur l'utilisation de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique (machine learning), exploités par l’informatique durable et dédiés à l'analyse et au traitement de grandes quantités d'images. L'artiste a commencé par rassembler une énorme quantité de données, d'images architecturales et de documents graphiques sur les œuvres de Frank Gehry, issus de sources éthiques et en libre accès et fournis par le studio de l'architecte. L'IA s'appuie sur ces matériaux complexes, rassemblés avec une forte intention artistique pour l'entraînement.

Le logiciel IA traite ensuite les images et reconnaît ce qu’elles ont en commun. En raison du volume colossale de données, l'IA utilise plusieurs techniques pour les trier et les organiser efficacement. Dans l’installation, les images sont affichées dans un espace tridimensionnel qui nous permet de comprendre visuellement comment elles sont liées les unes aux autres. Chaque petit point (point de données) dans ce rendu numérique représente une seule donnée, par exemple une image. Les points de données similaires se regroupent en ensembles (datasets) qui reflètent divers aspects du langage architectural de Gehry.

En combinant ces modèles appris et les paramètres de l'artiste, l'IA est capable de générer de manière autonome des images totalement nouvelles en « rêvant » à des possibilités sans précédent, dans une démarche connue sous le nom d'« hallucination de la machine » : une « hallucination » qui se produit lorsque l'IA, inspirée par ce qu'elle a appris, propose de nouvelles images ou de nouveaux modèles. Ce phénomène est présenté dans les trois écrans horizontaux situés dans la salle 204, où des formes spéculatives uniques se répandent et se fondent les unes dans les autres, évoquant le style architectural caractéristique de Gehry.

Selon Anadol, il se sert des données comme de pigments. Cette approche lui permet de réinterpréter la démarche créative qui sous-tend les œuvres basées sur l'IA et d'inviter le visiteur à considérer les données comme un élément expressif et dynamique, une sorte de pigment numérique qui insufflerait une nouvelle vie à la narration créative.